|

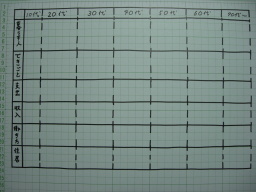

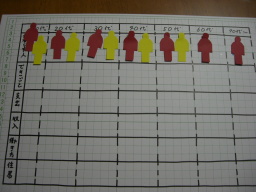

工作用紙で、こんな表を作りました。 表面がツルツルしていますから、付箋などを貼ったりはがしたりしやすいです。 横には10代から70代以降の、年齢を取りました。 縦には順に、 同居する人 出来事 支出 収入 働きかた 住居 を取りました。 「将来設計」という1回の授業で全部のコマを埋めなくても、 たとえば「生活時間やワークライフバランス」の授業の導入時、 働きかた & 収入 & 同居する人 のコマを埋めて、 いろんな時期に、働きかたを見直す人もいるってことを示すのも良いでしょう。 同居する人との時間的な兼ね合いや見込める収入も、働きかたを選ぶポイントになるよ、なんて。 また、「住居」の授業で、 生活設計と住居の関係を、もっとクローズアップしてもいいかなと思うんです。 同居する人 & 住居 のコマを使って。 |

|

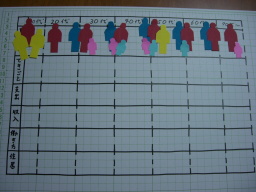

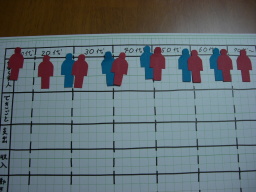

色画用紙を人の形に切ります。 青と赤は成人男女。 黄色はその親世代。 ピンクと水色は子世代。 将来設計の中で、「そのとき自分は誰と暮らしているのか」を考えるのは重要だと思うんです。 これによって、働きかたやかかるお金、住まいの広さがずいぶん変わってきますから・・ あと、家庭科は「自立のための知識や技術を学ぶ」教科なので、 ついつい、 自分一人で何でも出来るようになる=自立 と誤解されがちです。 それでは 孤立 に近いかも・・・ 実際にはいろんな人と支え合って生活していくのだからね、 出来ないときは人に助けてって言えることも、自立の大事な技術なの・・・ ってことも、この人形を並べて気付いてくれたらいいなあ。 |

|

人形の型紙を作っておき、色画用紙に書いてから切り抜きます。 裏にテープ糊をびーっと付け、 |

|

さらに弱粘着の両面テープ(リムカ)を重ねて貼りました。 リムカだけだと、貼ってはがしてまた貼って・・・ の時、 リムカと色画用紙がはがれちゃうのです。 クッキングシートに貼り付けてスタンバイ。 |

|

この女性の場合、 10代の頃は親と同居。 20代は一人暮らしをし、30歳になるかどうかの頃に結婚し、 40歳になる頃までに2人の子どもが産まれます。 50代の頃、一時だけ老親と同居し、 親を看取るのと前後して、こどもたちが独立していきます。 70歳になる頃、夫に先立たれ、 最晩年は娘(娘家族かも)と同居します。 と話しながら、どんどん貼り付けていきたいんです。 |

|

こんな人生もあります。 若いときは一人暮らしし、結婚してから夫婦2人暮らし。 子どもはなし。 この図だと夫が先になくなっていますが、妻が先に・・・ っってこともあり得ます。 配偶者に晩年の面倒を見てもらうつもりで結婚を考えても、 実際、どちらがずっと元気でいるかはわからないのだから、 結婚に「面倒を見てもらう」という考えを入れるのはリスキーよ、 ってのは授業でやるには、言い過ぎかも。 また、この図では「働きかた」のコマがまだ空白なので、 いわゆるDINKS夫婦であるかどうかは不明。 |

|

こういう人生もあります。 ずっと親と同居。 親が亡くなったら一人暮らし。 |

|

結婚して子どもが生まれたあと、 夫とは離別もしくは死別。 60歳を過ぎ、子どもが独立したあとで再婚。 |

|

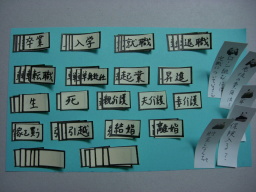

人生で起きそうなこと・・・? 付箋に書いてスタンバイ。 あと、ツッコミ付箋として、 「ローンを組むなら定職に就いてないと難しいよ!」なんて 大きなお世話なこと(でも大事なこと) も書いてみました。 |

|

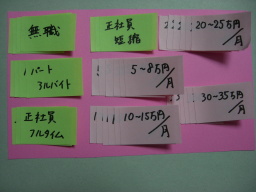

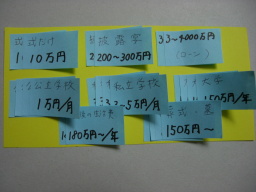

働きかたと、得られる収入の付箋。 |

|

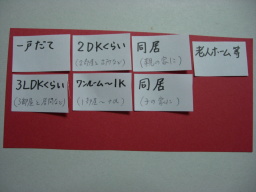

どんな住宅に住むのか・・・の付箋。 払える家賃の上限も、ここで考えられるんじゃないでしょうか。 賃貸と持ち家(持ちマンション)のメリットやデメリットも挙げると良いかも。 基本的に賃貸住宅の場合は保証人が必要なので、 親が高齢になったり亡くなると、親を保証人に出来なくなる・・・ 持ち家をポンと現金で買うのは普通は無理なので、ローンを組む。 組みはじめるならそこそこ若い(働ける残り年数が長いうち)うちの方がいいかな? 子供が増えたら広い家が快適だけど、子どもが巣立ったあとは家を売って、 コンパクトなマンションや介護付き老人ホームに移る人もいます。 賃貸なら「引っ越せば解決」するようなことも、持ち家だとそうも行かなくなることがあります。 などなど、これも話せばキリがない・・・ |

|

人生の中の大きな支出は、家族構成によってだいぶ変わってきます。 子どものいる人生ならば、当然学費がかかる。 親と暮らす人生ならば、介護の費用が要るかも? ずっと一人暮らしならば、自分のための生活費はいくら必要なのか知るべきだし、 退職後、自分の老後の収入がどのくらいになるのか(年金?)、予測して損はない。 縁起でもない話だけど、お葬式やお墓にかかるお金と、 車を一台買うお金(幅があるけどな)は、 ほぼ同じらしい。 高校生に、「賃貸住宅を借りるとき、敷金や礼金などで、 だいたい家賃の半年分ぐらいのまとまったお金がないと、契約そのものが出来ないんだよ」というと、 けっこう驚きます。 でも事実なので教えた方がいいと思う。 |

|

説明しながら、付箋を貼り付けていきます。 結婚するとき、披露宴をやると200〜300万円かかる。 子どもがいれば、ザックリ言って公立学校なら1ヶ月1万円くらいは予算を見てね(給食、制服、通学費もバカにならない)。 大卒正社員なら、若いときのお給料は月20〜25万円くらいかな。そこから税金など引かれるよ。 アルバイトやパートタイムだと月10〜15万円稼げるかな? 週3〜4日勤務だと10万円いかないかも。 |