|

ピンクのドレスについて。 表布:サテンジャカード(地模様の入ったサテン) 裏布:薄手キュプラ(いわゆるベンベルグ) 飾り:レースモチーフとパールビーズ ごく一般的なスタイルを作りました。 身頃と襟ぐりのパターン→10ページ 基本・身頃の作図にスカラップネックライン。 袖のパターン→12ページ 基本・袖の作図をパフスリーブに展開。 スカートのパターン→15・16ページ 切り開いてギャザースカートに展開。 このドレスの素材はどちらかというと薄手で、下に垂れ下がりやすいです。 ギャザーが多く入るスタイルですので、「厚手か薄手か」迷ったら、薄手の生地を選んだ方が失敗がないと思います。スカートのボリュームが不足であれば、パニエをはけばよいのです。 こうしたギャザーが多く入るスタイルを作る場合、絶対避けた方が良い素材は、厚手のシンプルなサテン。 厚手の生地では、ギャザーがきれいに入りません。また、布の厚み分で、寸法まで変わってしまいます。下手すると、シーチング仮縫いでは大丈夫だったのに、本縫いをしたらウエストがきつくなったりします。 また、爪や机で伝線しやすく、布に傷が入りやすいです。糸調子が安定しにくく、縫い目が大変目立ちます。アイロンも効きにくいです。 長期間かけて製作するのに、汚れが目立ちやすいです。 厚手のサテンでも、地模様(ジャカード)が入っていたり、シャンタンであれば、多少のあらは隠せるのですが・・・ よく、「ブライダルサテン」などという名称で、こうした厚手のシンプルなサテン(そして高額)は売られていますが、熟練者ならともかく、高校生には非常に扱いにくいです。 光沢が強く、よほど上手に仕立てないとかえって安っぽい仕上がりになってしまいます。厚手のシンプルなサテンは避けましょう。 万一買ってきてしまった場合は、ギャザーの多いスタイルよりも、フレアスカートのスタイルにした方が無難です。 |

|

襟ぐりの作り方と飾りについて この服は袖ありなので、テキスト29ページの方法です。 襟ぐりをまず縫い返してから(見返しにあらかじめ裏布を縫いつけておき、「巨大な見返し」だと思って扱います)進めます。 スカラップネックラインのポイントは、何と言っても美しく均一なカーブとシャープな谷間です。 こうしたカーブを縫い慣れていない人は、一度残り布などを利用して、練習すると良いでしょう。その際、単に縫う練習だけで終わらず、縫い代を切りそろえて表に返し、アイロンで整えるところまでやります。 これで、縫い代が透けやすいか、アイロンの跡が付きやすいかなどが予測できます。 表布と見返し(裏布付き)をしるし通りに縫い合わせます。 縫い代は3〜5ミリ程度に、きれいに均一に切りそろえます。 通常、カーブの縫い代は切り込みを入れるものですが、ドレスの場合は透けやすかったり、アイロンをかけると縫い代のアタリが出たりする事があるので、 カーブ部分に切り込みは入れない方が良いです。 カーブとカーブの「谷間」にだけ、垂直に一本切り込みを入れます。 縫い代が5ミリ以下であれば、 特に縫い代がつれることなく、表に返すことが出来ます。 同様に、身頃のパネルラインの縫い合わせのあと、縫い代を割るとそれが表に響いて悩む人が時々いますが、縫い代をもっと細く整理すると、かなり解決します。 それでも響く場合は、縫い代と表布の間にハトロン紙をはさんでアイロンをかけると、多少アタリが軽くなります。はさむ紙が厚すぎると、シャープに割ることが出来なくなりますので、注意してください。 |

|

袖について。 作り方はテキスト40ページ。 袖山布は共布でも良いですが、チュールを使うと袖にボリュームが出ます。 このドレスのカフスは、普通の銀色スナップを使いましたが、透明スナップや白色スナップも市販されています。 また、袖口ギャザー分量をもう少し減らしたり袖丈を短くして、袖口を共布バイヤステープなどでごく細く始末し、袖口あきをなくしても良いでしょう。 |

|

スカート付け テキスト32ページ、34〜35ページの通りです。 裏スカートの縫い代は、表スカートの縫い代に縫いつけます。 その上に裏身頃の縫い代を織り込んで縫いつけます。 これが全て手作業となりますので、見えない部分ですがていねいに作業しましょう。(粗くすると強度が落ちてしまう) |

| 後ろ姿。 スカートのウエストラインがきちんと一直線上に揃うのが理想です。 このドレスには付けませんでしたが、首の後ろ(ファスナーの一番上)にはスプリングホックを忘れずに。 コンシールファスナーの余った部分はそのままにせず、 ドレスのあき止まりの真下まで金具を移動して、ペンチなどで潰して固定します。そうしないと、着ているうちに、あき止まり下の縫い目が裂けてしまうことがあるからです。 スカートのすそ、脇縫いの部分は糸ループでまとめましょう。 |

|

|

ブルーのドレスについて。 表布:身頃は刺繍入りのオーガンジーにサテンで一部裏打ち。 スカートは無地のオーガンジー2色にサテンを重ねる。 裏打ち布:無地サテン。 裏布:いわゆるベンベルグ。 スタイルは上のピンクのドレスとほとんど同じですが、「透け感」を利用して変化を出しました。 身頃のパターン→10ページ、基本・身頃の作図のまま。 袖のパターン→12ページ、チューリップスリーブ。 身頃裏打ち部分のパターン→基本・身頃の作図で、前パネルラインの一番上の部分を真横につないで、裏打ち部分上端の位置を決めました。 スカートのパターン→テキスト15・16ページをギャザースカートに展開。 このドレスの素材はオーガンジーで、張りが強いです。 ギャザースカートはとてもボリュームが出ます。 スカートのオーガンジーは1枚目と2枚目で微妙に色を変えてあります。オーガンジーを使うと、そういう効果もあります。 オーガンジーは実は、薄手の布の割には布目が安定しており、扱いやすいです。スカートの縦線や裾あげも、巻きロックで一気に出来ますし(巻きロックの調整に苦労する時間と塗ってる時間がほぼ同じという話もある)、強すぎる光沢のサテンも、オーガンジーを重ねることでつや消しになり、シックな印象になります。 |

|

リボン。 特にパターンは決めておらず、ドレスが完成してからいくつかシーチングで仮に作り、ウエストに当ててみて、大きさを決めました。 バイヤスに裁断した方が、タックの部分が柔らかい感じに仕上がります。 張りを強く出したい場合は、中にハードチュールを仕込むと良いでしょう。 |

|

襟ぐりは、オーガンジーでバイヤステープを作って始末しました。 バイヤステープはあらかじめ、型紙の襟ぐりに合わせてアイロンで伸ばし、癖取りをしておくと、きれいにはまります。 襟ぐり同士はミシンで縫い合わせるとして、 バイヤステープの端は手縫いでまつり付けてもいいのですが、 このように透ける布の場合、いっそミシンで上から叩いてしまっても、きれいに縫えればむしろスッキリ仕上がるかもしれません。 襟ぐりの仕上がりがどうしても気になる場合は、ボロ隠しとしてレースやブレードをその上に飾り付けます。 |

|

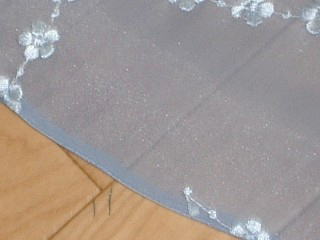

袖はチューリップスリーブです。 このドレスの仕立ては失敗しました。 真似をしないよう、気を付けてください。 失敗ポイントは、袖の布を一枚で仕立ててしまったことと、 布端を巻きロックで仕上げたことです。 チューリップスリーブの場合、布端は「たて地に近い部分」「バイヤスの部分」「よこ地に近い部分」と、さまざまな方向性が混在します。 これを巻きロックで一気に巻くのは、非常に難しいことです。 また、ロックで巻いた部分は布本体よりも固いため、袖口がピンピンと張ってしまって、まったく美しくありません。 この失敗の経験から、自分のウエディング(お色直し)ドレスは方法を変えて作りました。  袖の布は、刺繍入りオーガンジーと無地オーガンジーの二枚重ねとします。 袖の布は、刺繍入りオーガンジーと無地オーガンジーの二枚重ねとします。袖口をしるし通り縫い合わせ、 縫い代を5ミリ幅で均一に切りそろえます。 アイロンで表に返します。 表に返した袖口の拡大写真です。 カーブしていますが、縫い代が5ミリと細いので、切り込みを入れずに返してもつりません。 透ける素材ですが、縫い代の幅が揃っているので、縫い代が透けることは気になりません。 こうして前後の袖を重ね、袖山を仮止めします。袖下を縫い合わせ、身頃に付けます。 チューリップスリーブを透ける素材で作る場合は、この方法で作るのがベストだと思います。  |

|

スカートの取り付け。 (1)サテンのスカート、オーガンジーのスカートに、それぞれ別々にギャザーを寄せます。 (2)オーガンジーとサテンのスカートのウエストラインをまとめて仮止めしておきます。 (4)スカートの縫い代は、アイロンでよくつぶしておきます。 (5)スカートをまとめて表身頃に縫いつけます。このドレスの場合は、すでに仕上がった表身頃(裏打ち布とオーガンジー身頃が重なり、袖つけでドッキングしている)に縫いつけ、縫い代は全て身頃側に倒します。裏身頃はよけてあります。 (6)ファスナーを付けます。 (7)サテンのスカートに裏布スカート(ギャザー寄せてある)を中とじします。テキスト35ページ。 (8)裏布スカートのウエストラインを、(5)の縫い代に縫いつけます。 (9)裏身頃の縫い代を折り込み、かぶせて縫いつけます。 |

| スカートの中とじ。 裏スカートとサテンスカートだけとじられ、糸ループですそをまとめます。 オーガンジーのスカートは中とじが出来ません。 すそ上げは最後にします。 すそ上げだけを残してドレスが完成したら、洋裁用ボディに着せ、一晩吊しておきます。(ボディは自分の身長より高めに設定するか、テーブルの上などに置いて、スカートの布が垂れ下がるだけ垂れ、伸びるだけ伸びるようにしておきます) 本人が着てちょうど良い丈を決め、まずオーガンジーのすそを巻きロックで始末します。 それに合わせてサテンスカートと裏スカートの丈を決め(オーガンジーより1〜2センチ短くすると良い)始末します。 サテンスカートも巻きロックで始末してもかまいません。 |

|

|

黄色のドレス。 表布:オーガンジーにシャンタンサテンを裏打ち。 裏布:いわゆるベンベルグ。 まったく基本のスタイルに、巻きバラをつけました。 ワンピースが巨大化した感覚で仕立てられます。 ただし、身頃と袖の表布は、オーガンジーとシャンタンサテンを裏打ちしています。 これは、それぞれ裁断したあと重ね、縫い代をがすじつけ糸で仮止めして、2枚で1枚とみなして仕立てていく方法です。 2枚を重ねるとき、オーガンジーを突っ張りすぎないこと。 実際このドレスも、少しオーガンジーがつれて仕上がってしまいました。 スカートは別々に仕立てています。 身頃のパターン→テキスト10ページ、基本・身頃の作図のまま。 袖のパターン→テキスト12ページ、基本・袖の作図のまま。 スカートのパターン→テキスト15・16ページ。 |

|

巻きバラ。 パターンはありません。完成してからシーチングで仮に作り、大きさを決めました。 バイヤスにオーガンジーを裁断し、様子を見ながらギャザーを寄せて巻きました。 |

|

袖付け。 中が見えるように、途中でやめています。 テキスト38ページと同じです。 |

|

テキスト32,34〜35ページの通りですが、 ギャザー分量が少なかったり、フレアスカートの場合は、以下のような手順でも出来ます。 (1)表裏の脇スカートを中とじしておきます。(35ページ参照) (2)ウエストにギャザー(いせ込み)を寄せます。面倒でも表は表、裏は裏で別々に寄せた方が、きれいに仕上がります。 (3)表スカートと裏スカートのウエストをしつけで仮止めしておきます。 このドレスの場合は、オーガンジーのスカートをここで重ね、ウエストをしつけで仮止めします。オーガンジーのスカートの、あきに当たる部分はあらかじめ縫い代を折り込み、縫い止めておきます。 (4)表裏のスカートをまとめて、表身頃に縫い合わせます。(裏身頃はよけておきます)この縫い代は身頃側に倒します。 (5)ファスナーつけをします。 (6)裏身頃の縫い代を折り込み、ファスナー周りとウエストラインにまつり付けます。ウエストラインの縫い代は、全て身頃側に集中します。 |

|

出来上がった後ろ姿。 上記(3)で、オーガンジースカートのあき部分を折り込んでいますが、ファスナー付けの邪魔にならないようにと警戒するあまり、折り込みすぎてしまいました。開きすぎて間抜けです。 出来るだけ隙間があかないようにしたいものです。 あまりに開いてしまった場合は、リボンなどで隠します。 このドレスにはやりませんでしたが、 本当はオーガンジーのあきの部分に、透明スナップなどをつけて閉じられるようにします。そうすると、こんなに「もろ」開いた感じにはなりません。 |